Opinión | Verdiales

Periodista y escritora

Inés Martín Rodrigo

Periodista y escritora

Después de catorce años en el área de Cultura del periódico ABC, en junio de 2022 se incorporó al grupo Prensa Ibérica y en la actualidad forma parte del equipo del suplemento literario 'Abril', además de escribir artículos de opinión. En 2022 ganó el Premio Nadal con la novela 'Las formas del querer'. Es autora de la ficción biográfica 'Azules son las horas' (2016), la antología de entrevistas a escritoras 'Una habitación compartida'' (2020), el cuento infantil 'Giselle' (2020) y el ensayo 'Una homosexualidad propia' (2023). En 2019 fue seleccionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el programa '10 de 30', que cada año reconoce a los mejores escritores españoles menores de 40 años.

Orgullo

Soy consciente, como todos los que hemos crecido sintiendo que no encajábamos en eso que llaman 'normalidad', siempre normativa, de la importancia de la reivindicación en el camino hacia la ansiada igualdad

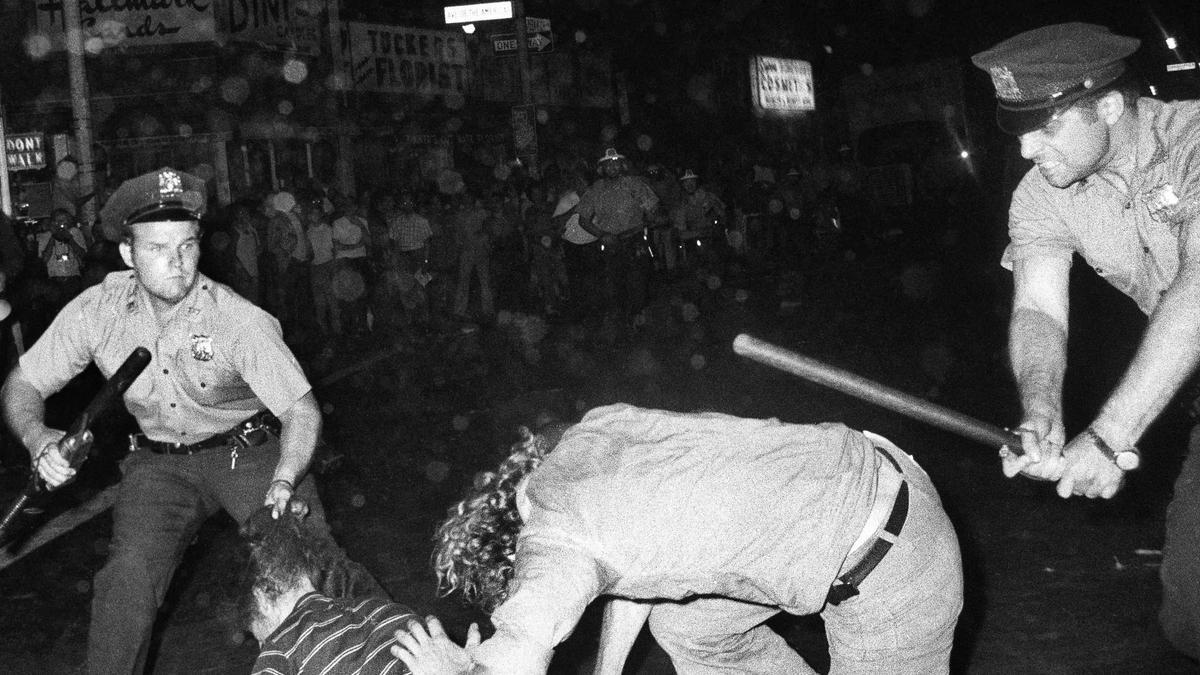

Dos policías agreden a manifestantes el día del Orgullo en Nueva York en 1970, un año después de los disturbios de Stonewall. / EPE

No soy yo muy partidaria de los días de. Considero que los esfuerzos que se vuelcan anualmente, durante un periodo de tiempo muy concreto, en reivindicar los derechos de las mujeres, de los homosexuales, de los trans o de cualquier otra minoría víctima de la discriminación deberían hacerse a lo largo de todo el año. Es cierto que, durante al menos veinticuatro horas, los medios de comunicación, las empresas, los organismos públicos, las instituciones y, cómo no, los partidos políticos se acuerdan de que ese grupo existe. Sin embargo, al acabar esa jornada, los focos desaparecen y, los 364 días restantes, vuelve la invisibilidad, el olvido, el abandono, cuando no la marginación y la discriminación.

Aunque este convencimiento mío, fruto sin duda de mi tendencia al escepticismo, ha ido diluyéndose a medida que me he ido sintiendo cada vez más segura, y orgullosa, de mi identidad. Así, he llegado a entender, en carne propia, la importancia de marcar en el calendario ciertas fechas, pues de lo contrario las personas a las que ese día se enfoca permanecerían siempre en la oscuridad.

Yo huyo de las etiquetas, tanto en la vida como en la literatura, que es mi otra forma de existir. Reducen, constriñen y, lejos de liberar, limitan. El año pasado, sin ir más lejos, a raíz de la publicación de Una homosexualidad propia, en la Wikipedia, esa fuente de conocimiento y libre albedrío, se me empezó a definir como “escritora lesbiana”, categorización que logré que desapareciera de la página en la que figura mi biografía tras hacer una argumentada reclamación (en eso tuve más suerte que Philip Roth). No me considero activista. Jamás he formado parte de ninguna asociación ni colectivo, salvo del Círculo de Lectores (todavía echo de menos la visita mensual del comercial, con su maletín lleno de libros, y posibilidades).

Pero soy consciente, como todos los que hemos crecido sintiendo que no encajábamos en eso que llaman normalidad, siempre normativa, de la importancia de la reivindicación en el camino hacia la ansiada igualdad. Y por eso, en parte, decidí escribir ese ensayo, aun sabiendo el riesgo que corría de ser etiquetada, reducida, colocada en las estanterías de las librerías dedicadas a la literatura LGTBIQ+, un modo bastante sutil de devolverte al armario del que, a veces, tanto cuesta salir.

Valentía

Es un libro del que estoy orgullosa, que me ha dado muchas alegrías, con el que me he emocionado, que me ha permitido conocer a mujeres fascinantes, valientes (ellas sí), como la lectora que, durante la presentación en el Espacio Fundación Telefónica en Madrid, confesó, delante de un auditorio lleno, que, para poder vivir sin fingir ser otra persona, para poder amar en libertad, sin ser cuestionada ni juzgada, tuvo que mudarse a Berlín. Una decisión, un exilio exterior que buscaba evitar el interior, que tomó hace no tantos años, a mediados de la década de los 70.

España, entonces, estaba a punto de salir de una dictadura que persiguió, condenó, encarceló y asesinó a homosexuales, travestis y todas las muchas y diversas realidades que hoy amparan las siglas LGTBIQ+. No mucho antes, a miles de kilómetros de la ciudad que mi lectora tuvo que abandonar, en Stonewall, un bar de Manhattan (Nueva York), la Policía irrumpió a golpes una noche. Era un local de ambiente, y no era la primera vez que aquello sucedía. Pero quienes allí estaban, hartos de la clandestinidad y la persecución, se enfrentaron a los policías, les plantaron cara, opusieron resistencia, decidieron vivir sabiendo que, al hacerlo, podían morir. Era el 28 de junio de 1969, una fecha que hoy ya es histórica.

Cada año se conmemora, en todo el mundo, lo que ocurrió en Stonewall, la pequeña llama que prendió el inicio de la lucha por los derechos de las personas LGTBIQ+. Ese es el origen del Orgullo, una celebración que el Ayuntamiento de Madrid se ha empeñado en frivolizar, banalizando su importancia y reduciéndola a clichés tan simples, y absurdos, como el alcohol, los tacones y los condones. Son tres de los elementos que figuran en el cartel que el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida ha elegido para promocionar este año el Orgullo.

En esa imagen, tan simple que abochorna, no hay ni rastro de la bandera del colectivo LGTBIQ+, que tampoco cuelga estos días, un año más, de la fachada del Ayuntamiento de la ciudad en la que vivo, siempre tan dispuesta a ondear la rojigualda. No es el único. Ahí tenemos a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también del PP, que, para justificar su negativa a exhibir la mencionada bandera, comparó la homosexualidad con una enfermedad. O el diputado de VOX en mi tierra, Extremadura, Javier Bravo, quien se burló, en el pleno de la Asamblea, de la línea gratuita contra la lgtbifobia.

Así estamos. Y no, no son los políticos que nos merecemos. Seguro que ninguno ha visto El mago de Oz ni ha escuchado a Judy Garland cantar Over the Rainbow. Les recomiendo que lo hagan. Tal vez así dejen de empedrarnos el camino de baldosas amarillas.

- Papel higiénico contra los mosquitos: el truco que ya hace media España

- Abortado un intento de fuga de la exmujer de Mainat en la prisión de Wad-Ras

- Los pensionistas y jubilados recibirán esta carta en julio

- Carta de Tito Álvarez a los taxistas de Barcelona: 'He perdido 54 kilos y disfruto como un crío

- La clave de Gonzalo Bernardos para aprovechar la jubilación: 'Para que sea rentable...

- Carrera contrarreloj entre Mossos y Los Tomates para encontrar al doble homicida de Girona y a su familia

- Vivo a 500 metros del Park Güell y me prohíben el acceso por no tener la tarjeta Gaudir Més

- Los 10 mejores detergentes para lavadora, según la OCU