Abusos sexuales en la Iglesia

El pequeño Millet de Montserrat

Andreu Soler era la cara visible de la abadía para muchos colectivos, un personaje que parecía intocable

zentauroepp46736310 montserrat190127201816 / periodico

Ernest Alós

Coordinador de Opinión y Participación

Periodista

Ernest Alós

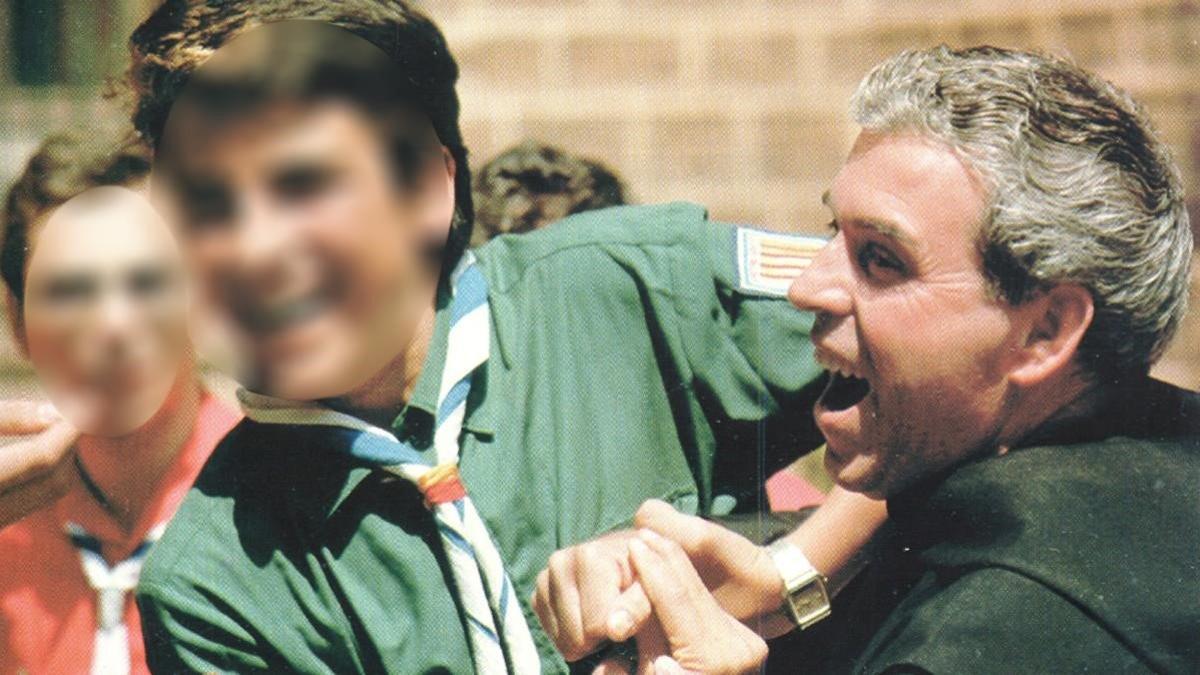

Una fotografía desteñida que ha acompañado muchas de las informaciones sobre las denuncias por abusos sexuales contra el ‘germà’ Andreu captura un instante que todos los que vivieron alguna vez esa escena –vivimos; todo el mundo tiene un pasado– recordarán al momento. Una sonrisa, y dos manos a punto de agarrar por el antebrazo y la nuca a un joven. Este, incómodo, se saca al fraile de encima. También ríe (otras veces resoplará) pero utiliza el codo como el pívot que defiende la posición dentro de la botella, o da un manotazo. Una conducta que también reconocerán tantos exalumnos de instituciones educativas: ese personaje empalagoso de quien todo el mundo malhablaba y que era conveniente rehuir y quitárselo de encima, sin que la posibilidad de que de la cosa llegara a los niveles siniestros que tantos sufrieron hasta que se rompió el silencio pasara por la cabeza.

Que yo sepa, en mi entorno el ‘germà’ Andreu nunca fue a mayores: aunque hubo quien supo marcarle el territorio. Pero era un secreto a voces (bueno, ni secreto) que tenía aquello a lo que entonces, banalizando una actitud que afortunadamente ya no se tolera, le llamaban mano larga. Pero no todo el mundo subía a Montserrat con la protección que supone formar parte de un grupo. Entre los denunciantes de abusos sin paliativos se cuentan adolescentes que pasaban por un mal momento, que acudían en solitario, que eran personal laboral a sueldo del monasterio. Las víctimas propiciatorias del «depredador» que la comisión interna de la comunidad de Montserrat reconoce ahora que dejó a sus anchas a pesar de las sospechas (en el mejor de los casos) o las denuncias desatendidas (según las declaraciones de alguna víctima).

Las actividades del ‘germà’ Andreu se prolongaron de los años 70 a los 90. Desde tiempos en que la pregunta «por qué no denunciaron» es absurda (¿qué autoridad no es esencialmente abusadora en una dictadura?), como explicaban a Guillem Sánchez unos exalumnos de los Maristas de los 60, a otros en que la exculpación, el encubrimiento o el lavar la ropa sucia en casa ya no eran tolerables. Esa fue otra transición democrática, que unas instituciones hicieron y otras, no.

El territorio donde iba a su aire el fraile, donde prestaban servicio sus escoltas, iba de la puerta de las Pageses a la basílica, pero acababa en el umbral de la sacristía y la portería. El área abierta al público, la acogida de excursionistas y peregrinos, la atención de colectivos con especial querencia por la montaña. En el libro homenaje publicado en su honor algunas presencias –el Barça, la familia Pujol-Ferrusola– recuerdan los círculos para quienes el ‘germà’ Andreu era la cara externa de la abadía. Prestigio, buen nombre, conexiones. Cuando saltó el escándalo me vino a la mente otro personaje intocable en esos tiempos, Fèlix Millet, que también utilizaba su posición en una institución venerable del país, en su caso para meter la mano en la caja. En ambos casos ese halo de prohombre del país explica en parte su impunidad. Solo en parte. En ambos casos las instituciones pueden salir indemnes después de hacer limpieza de su pasado. En los dos la justicia llega tarde. En los dos, entre los culpables se debe contar a quienes miraban a otro lado.

- Sumerge las bayetas en esta sustancia para limpiarlas sin ayuda de la lavadora

- El tardeo se consolida y le gana terreno al ocio nocturno en el área de Barcelona

- Una hoja de laurel en la carcasa del móvil: el truco que hace media España

- Donald Trump, herido leve de bala en un atentado en un mitin

- La Agencia Tributaria lanza un comunicado dirigido a los propietarios de viviendas

- ¿Quién era Thomas Matthew Crooks, el tirador que ha atentado contra Trump?

- El trucazo para que Google Maps detecte todos los radares de la DGT

- Adiós a colgar camisas y jerséis en perchas: el método japonés para ahorrar espacio en el armario