Barceloneando

Dieciséis espías en Barcelona y, casi, Mata Hari

Agitadas, no mezcladas, dos crónicas sobre agentes secretos por el precio de una, quién da más por menos

mata hari

¿Qué más se puede pedir? Dos historias de espías en una misma crónica. Como diría el más célebre e imposible de los agentes secretos, dos historias agitadas, pero no mezcladas. Roser Messa, especialista en diseccionar curiosidades y rarezas de Barcelona en anteriores incursiones literarias, acaba de sacar de la imprenta ‘Espies de Barcelona’, 16 historias de personajes reales dedicados a tan inconfesable oficio que, en algún momento u otro de sus vidas, pasaron o ejercieron por esta ciudad. En el libro, que el miércoles llega a las librerías, Messa, en una arriesgada pirueta narrativa, añade como número 17 de la lista a la mismísima Mata Hari, que en realidad solo estuvo a punto de recalar en Barcelona pero no lo hizo, lo que a lo mejor, por cierto, le habría salvado la vida. Luego les cuento. Pero la cuestión es que para misiones así, para rellenar el hueco de esa ausencia, ‘Barceloneando’ está para lo que se exija, o sea, por ejemplo, encontrar en Barcelona una carta de puño y letra de Margaretha Geertruida Zelle, alias Mata Hari. Hela aquí.

BARCELONEANDO CARLES COLS TEMA ESPIAS CARTA MATA HARI /

La biografía de Barcelona, vaya esto por delante, es como el libro de memorias de un pez. Los episodios olvidados o simplemente orillados son, a menudo, los más interesantes. Ahí está el caso de una de las calles con más chiste de la ciudad, Ali Bei, de quien el nomenclátor oficial de la ciudad, con mirada miope, destaca solo que fue un viajero y escritor, pero obvia lo mejor, que fue un espía hasta las más últimas y más íntimas consecuencias. A las órdenes del primer ministro Manuel Godoy, Domènech Badia Leblich, pues ese era el verdadero nombre del agente Alí Bei, no vaciló a la hora de circuncidarse para llevar a cabo su objetivo de adentrarse en las esferas de poder del mundo musulmán e, incluso, lo que le podía haber costado la vida, pisar el sagrado suelo de La Meca.

Manuel Bravo Portillo, Isaac Ezratty, Alí Bei y Friedrich-Rudolf Stallmann. / Archivo

Que Alí Bei tenga una calle en el Eixample se lo debe Barcelona al descaro de Víctor Balaguer, que fue quien lo propuso. No le arrugó el hecho de que Badia Leblich terminara sus días en el exilio por afrancesado bonapartista, vamos, un traidor a los ojos de quienes fueron sus vecinos. En ese sentido, no deja de tener su qué que la calle de Alí Bei nazca justo enfrente del monumento a Rafael Casanova, personaje principal de la batalla final barcelonesa de 1714, episodio que no podía faltar en ‘Espies de Barcelona’ (Editorial Comanegra) con dos entradas, ambas mujeres, Manuela Desvalls y Mariana de Copons.

Para saber más, igual que se dice a veces de las películas, mejor compren y lean el libro. No obstante, antes de ir a la huella de Mata Hari en Barcelona, ¿por qué desdeñar la ocasión de servir aquí y ahora algunas pinceladas más del libro?

Leonid Eitingon, Josep Pla, Ramon Mercader, Alfonso Laurencic y Joan Pujol 'Garbo'. / Archivo

Están, entre los espías con raíces o misiones en Barcelona, los incuestionables. Joan Pujol ‘Garbo’, por ejemplo, que no solo engañó a Hitler para que no concentrara tropas en Normandía, sino que incluso tras el desembarco mantuvo intacta su condición de agente doble y obtuvo las más altas condecoraciones del Tercer Reich, ignorante aún de que Pujol trabajaba para los servicios secretos británicos.

Josep Pla fue el agente número 10 del muy franquista Servicio de Información del Nordeste de España, con base en Marsella, con la gracia, como recuerda Messa en el libro, de que era incapaz de mantener el anonimato en los informes que enviaba a sus superiores. Le delataba su prosa. Es lo que tienen los escritores. De Doctorow se cuenta que un día las pasó canutas cuando tuvo que redactar un justificante para que su hijo no fuera una día a clase. Echó la papelera decenas de cuartillas arrugadas. Se supone que no quería defraudar, a él mismo en primer lugar. Pla, por lo que parece, sufría del mismo mal de autoexigencia incluso si solo se trataba de informar sobre qué barcos salían de Marsella, y con qué carga, con rumbo a la España republicana.

Pujol y Pla, en cualquier caso, son solo el epílogo de lo que a todas luces fue la edad de oro del espionaje en Barcelona, un periodo que comienzo con el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando la ciudad se convirtió en un refugio en zona neutral de acaudaladas familias, arribistas de toda especie, traficantes de drogas, prostitutas y, claro está, espías, un género este último en el que el producto con denominación de origen ibérica despuntó con luz propia si de combatir al adversario político se trataba.

Barcelona fue durante un tercio de siglo el matraz perfecto para alumbrar personajes que ni el jefe de personal de Spectre podría soñar

Era la Barcelona de las bombas y el pistolerismo, un matraz perfecto para que cobraran vida tipos que ni el jefe de personal de Spectre sería capaz de imaginar, como Manuel Bravo Portillo, policía corrupto hasta el tuétano, cliente fijo de Madame Petit, conocido con el sobrenombre del ‘chulo del distrito V’, un malvado con sueldo a cargo del erario público que a tanto la pieza, para darse el lujo de vivir en el 93 del paseo de Gràcia, proporcionaba información a los alemanes para que sus submarinos hundieran barcos de otras banderas, fundador, además, de la Banda Negra, brazo armado de algunos industriales de la época y, en definitiva, un desalmado tan cinematográfico que inspiró un personaje en ‘La sombra de la ley’, estupenda película si se desea rememorar la convulsa Barcelona de aquellos años.

La historia de Bravo Portillo es indisociable de la de Isaac Ezraty, judío sefardita que se presentó en Barcelona, sin que fuera cierto, como Barón von Rolland y que fue jefe del espionaje alemán en la ciudad, un oficio que ejerció incluso cuando los nazis alcanzaron el poder. ¡Judío y nazi!

En la lista de Messa despunta otro espía con título nobiliario, Friedrich-Rudolf Stallmann, Barón de König, no solo heredero de la Banda Negra, sino un personaje que, ya puestos a convertir el crimen en un lucrativo negocio, hasta abrió una oficina comercial de su servicio de matones por encargo, BKS, Barón von König Services, en plena Rambla, en el número 84. Fue agente doble en las dos guerra mundiales y, cara a la posteridad, es el personaje real en quien se inspiró Eduardo Mendoza para perfilar al detestable Lepprince en ‘La verdad sobre el caso Savolta’.

Solo por avanzar en el repaso y a vuelapluma, reseñar la pericia de Pilar Millán Astray, hermana mayor del fundador de la Legión, a la hora de colarse en la habitación que el embajador británico Arthur Henry Hardinge reservó en el hotel Colón de Barcelona y hacer copia de varios documentos que el diplomático, imprudentemente, dejó ahí sin protección. Aquello sucedió antes de que Barcelona fuera una suerte de Erasmus del espionaje soviético, con sede en los sótanos del consulado, con el desembarco en la ciudad de Leonid Eitingon, coordinador general de la muerte, entre otros, de Andreu Nin y Leon Trotski, y reclutador de agentes españoles que llegarían a ser héroes en la Unión Soviética, como África de las Heras, la española más condecorada de la historia en Moscú.

Mata Hari, África de las Heras, Pilar Millán Astray y Caridad del Río. / Archivo

La excursión de Messa hace escala, por supuesto, en Ramon Mercader y en su novelesca madre, Caridad del Río. También en alguien tan desconcertante como Alfonso Laurencic, un artista al servicio de la tortura, que ya es decir. No faltan, en algunos de estos capítulos, detalles sorprendentes. A lo mejor era sabido, pero el médico que primero atendió a Trotski cuando Mercader le abrió la cabeza con un piolet, Wenceslao Dutrem, era catalán e hijo de un doctor que hizo fortuna con la venta de Erotyl, un bebedizo que se anunciaba como un tónico contra la astenia genital. Vamos, la Viagra de los años 30.

La cuestión es que en mitad de esta constelación de figuras del espionaje se podría colegir que Mata Hari desentona. No queda claro que transmitiera jamás informaciones más valiosas de lo que se cuenta en un ‘Sálvame’ cualquiera, cotilleos sin apenas recorrido. Pasados más de 100 años de su teatral ejecución, ha cobrado una fuerza inapelable la tesis de que Francia, avergonzada por su nulidad militar en el campo de batalla, la señaló como pérfida espía alemana para levantar así una cortina de humo que acallara las voces críticas de la opinión pública.

El caso es que Mata Hari se alojaba en el Ritz de Madrid, donde alternaba su oficio público de bailarina exótica con, supuestamente, su labor como agente doble. En febrero de 1917, Emili Junoy, senador, periodista y buen amigo de aquella Salomé moderna, la tenía medio convencida para que se instalara en Barcelona. ”Alquile una casa en el Tibidabo o Vallvidrera. Verá el mar y la montaña a todas horas. El sol catalán le dará a usted salud y optimismo”. Con esos argumentos trató de convencerla. Con las maletas casi hechas, recibió un falso telegrama desde París de su amado. Era una trampa que la condujo como un cordero a su captura y ejecución.

Barcelona se quedó sin su ración de Mata Hari, igual que ella, sea esto dicho de paso, se quedó sin cabeza, porque su testa se conservó en un tarro que misteriosamente, años más tarde, alguien birló. Tremendo. Encontrar aquella cabeza en los Encants sería la repera, cierto, pero no lo es menos que, echando mano de un par de buenas fuentes de aquel lugar, ha sido posible dar con tres cuartillas manuscritas por aquella mujer espía que atesora en su casa un coleccionista de los que dan sana envidia, pero envidia al fin y al cabo.

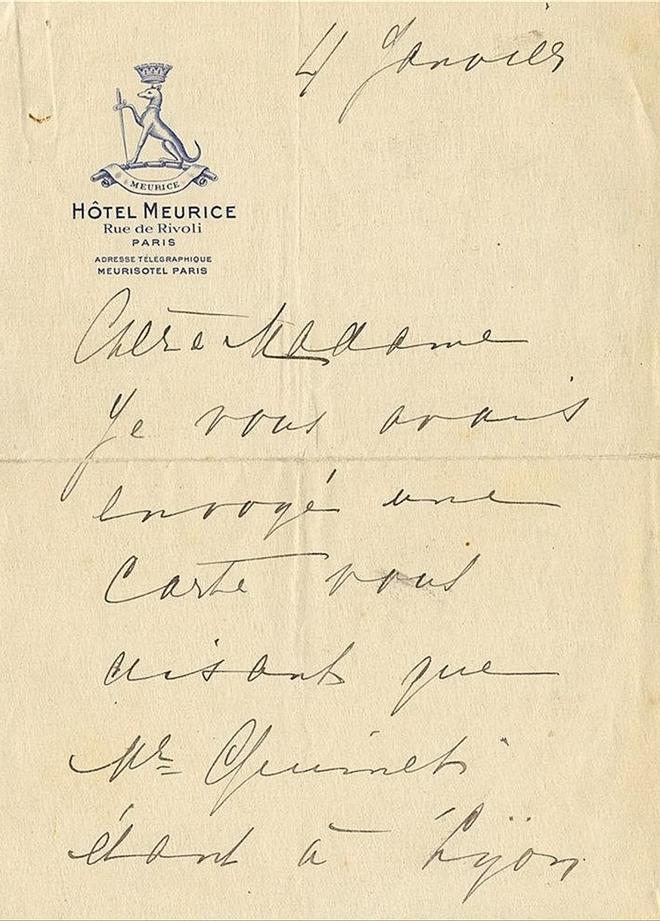

El sello del Hotel Meurice de París, en la carta autografiada por Mata Hari. / Colección Particular

La primera de las hojas lleva el sello del Meurice, donde Mata Hari pasó largas estancias, un hotel mítico, no porque Woody Allen rodara allí ‘Midnight in París’, que no es poco, sino porque fue el hogar pasajero de grandes celebridades (Dalí, Kipling, Elisabeth Taylor y Richard Burton…) y, durante la Segunda Guerra Mundial, el cuartel general de Dietrich von Choltitz, a quien, aunque general nazi, París bien podría haberle dedicado una plaza o como mínimo invitado a un Pastis. Estaba Chóltitz en el Meurice cuando recibió la llamada de Hitler en la que este quería saber si ya había ejecutado la orden de destruir la capital francesa. “¿Arde París?”. Una frase tan mítica como el propio hotel.

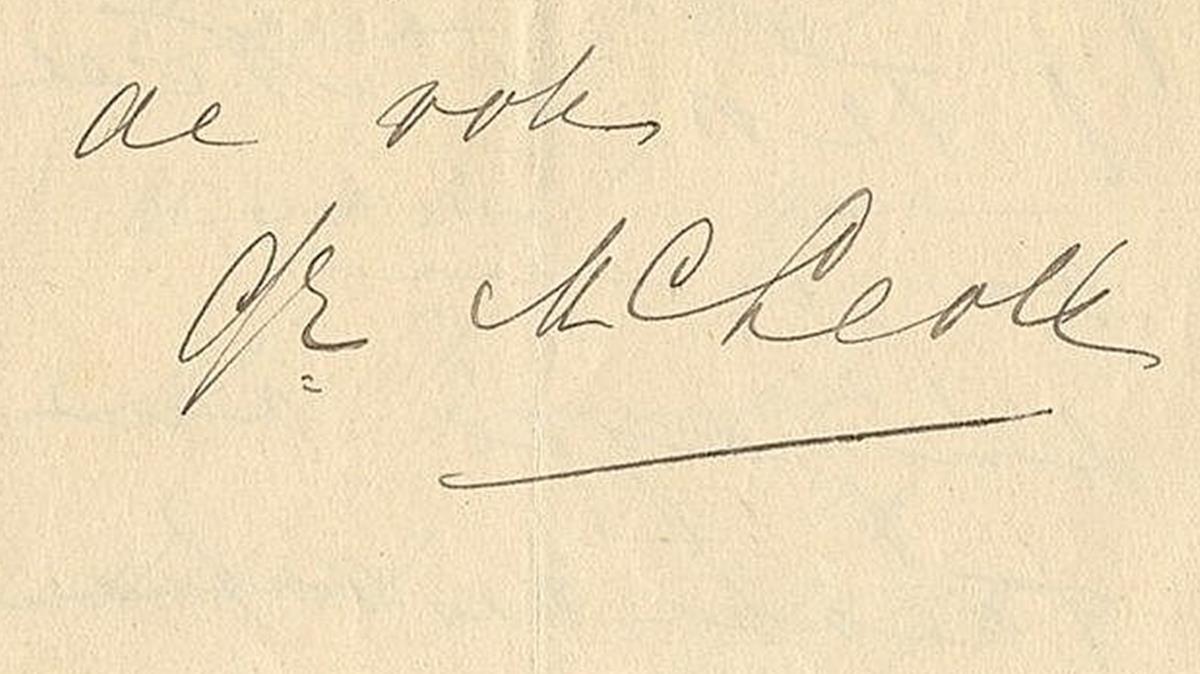

La carta, salvo que oculte un mensaje cifrado, es solo un mensaje para una tal madame Guineti, con la que concierta una cita en un teatro y otra en la ópera de Montecarlo. Está fechada un 4 de enero. A menudo, en la cima de su fama, firmaba sus misivas directamente como Mata Hari. En esta ocasión, lo cual no deja de ser una rareza, firma con el apellido que le concedió el cuarentón con el que se casó cuando ella tenía solo 19 años, Rudolph MacLeod, a quien se le puede agradecer, a lo sumo, que acabara tan harta de él que terminara por refugiarse, casi como una terapia, en las danzas exóticas indonesias y en los secretos del sexo oriental, pilares de su posterior fama.

La firma de la misiva, con el apellido de casada, M. MacLeod / Colección particular

Mata Hari, lo dicho, aunque sea solo un poco, también es una espía de Barcelona. Forma parte de una colección particular a la que, por prometer que no quede, un día habrá que volver, pues Margaretha Geertruida Zelle comparte piso con otras cartas admirables, con firmas de Julio Verne, Bela Lugosi, Boris Karloff, Bram Stoker, Howard Carter, Georges Méliès, Marqués de Sade, Harpo Marx, Houdini y hasta del gran ilusionista de quien este último tomó prestado el nombre, Jean Eugène Robert-Houdin, mayúsculo mago del siglo XIX, no siempre suficientemente recordado, salvo, claro, en casa de este coleccionista barcelonés. ‘The end’.